みなさん、こんにちは、理事の岡田明穂 in Osakaです。

先日(9月21日)、神戸からの帰り、最寄りの江坂駅で電車から降りたあたりでふと、天から降ってくるように、言葉が浮かんできました。

- 「強みを活かす」を再定義する

そこからは、芋づる式に、

- 「強み」を再定義する

そして、

- 競争力のあるビジネスモデルこそが、「強み」である

とつながっていきました(「競争力」という言葉自体は、個人的にはあまり好きではないですが、他にわかりやすい表現が浮かばずで)。

(*この思考の流れに、心的システムにおけるオートポイエーシスのメカニズムを感じたことも興味深いところでしたが、それについては、またの機会に)

「強みを活かして、○○しましょう」という呼びかけは、とりわけ、経営資源上の制約が取り沙汰されることが多い中小企業の支援業界においては、まるで絶対的普遍の法則に裏付けされたに“錦の御旗”とされている?という感すらすることが、よくあります。

もちろん、私も「強みを活かす」こと自体を否定するわけではなく、その必要性も理解しているつもりですが、生来のひねくれグセが影響してか、まるで普遍の法則のごとく扱われていることに対しては、多少の違和感と共に、時には危機感すら覚えることも度々です。

「強みを活かす」には、まずは「強みを認識する」ことが必要となります。ところが、強みを認識した途端、一方では、その強みへの「依存」、「執着」を経て、組織の硬直化・弱体化、結果として競争力の低下、時には、致命傷にすらつながりかねない恐れも生じてくることは、多くの実務家・研究家により指摘されているところです。いわゆる、サクセス・トラップ(コンピテンシー・トラップ)です。

(*参考図書としては、「知識の源泉」by ドロシー・レオナルド、「両利きの経営」by オライリー&タッシュマン等があります)

今回、思考が行き着いた

- 競争力のあるビジネスモデルこそが、「強み」である

は、これまでも何度も頭に浮かんだことはありましたが、なかなか表現できずにいました。それは、それを表現することが、かえって現在のビジネスモデルへの依存・執着、そしてサクセストラップを誘発しかねないのではと思えてでした。

ただ、それが昨晩は違いました。

まず、

- 競争力のあるビジネスモデルこそが、「強み」である

とはどういうことか。

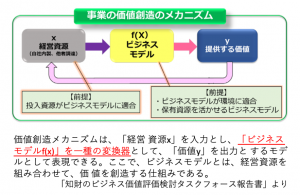

それは、経営デザインシートにおいても核とされている、「価値創造メカニズム」の概念からも理解しやすいところです。

これまで、とりわけ中小企業に関する分野においては、「強み」を個々の経営資源・ケイパビリティ(ないしは、それらの多少の組み合わせ)レベルでとらえることが、実務上多かったと言えます。しかし、この価値創造メカニズムの概念からすると、資源(ケイパビリティ)は、価値の「源泉」たりえても、変換器たるビジネスモデルで価値に変換されない限りは、価値を生み出さないということになります。

ということは、今、「強み」は“顧客に認識されてこそのものととらえるなら、「強み」は、個々の資源(有形or無形を問わず)ベースではなく、価値創造メカニズム全体として捉えるのが、合理的かつ自然です。そして、価値創造メカニズムは、ビジネスモデルキャンバスにおける広義のビジネスモデルに極めて近い概念ですので、

- 競争力のあるビジネスモデルこそが、「強み」である

という認識の妥当性は高いと考えられます。

次に、サクセス・トラップの観点からですが…、その観点からも、「強み」をビジネスモデル・レベルでとらえることの妥当性が高いと考えてよさそうです。

ビジネスモデルの考察においては、個々の資源においてよりも、環境との関わりが高くなりやすいことは、これを読んでくださっているみなさんも納得度が高いでしょう。

結果、資源にフォーカスしてのそれよりも、環境の変化に敏感になりやすい−変革の必要性を認識しやすい、すなわち、むしろサクセス・トラップ予防効果が高まることが期待できるのではないでしょうか。

「強み」をビジネスモデルレベルでとらえることの利点は、その他にも、自己組織化・オートポイエーシスの観点(BMIA応用講座でも登場します)におけるもの等、いろいろありそうです。それらにつきましては、また別の機会に。

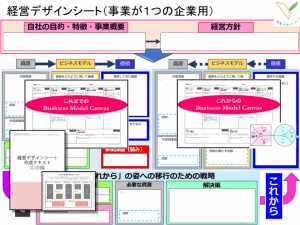

既に何度もお伝えしていますとおり、BMIAでは地域ビジネス分科会メンバーを中心に、政府が提唱する経営デザインシートと、そのテキストでも示されているビジネスモデルキャンバスとを効果的に融合させたプログラムを通じ、国策として掲げられた「価値デザイン社会」の実現に貢献すべく、展開を始めております。

その活動においては、

- 競争力のあるビジネスモデルこそが、「強み」である

ということ、そして、

- 「強みを活かす」の再定義

の必要性を、しっかりと唱えていきたいもの…、私としては今、そう思っています。

どうぞ、今後とも、みなさんのお力添え、よろしくお願いいたします。

それでは。